多久市は嚶鳴協議会に加盟しています

嚶鳴(おうめい)協議会とは

嚶鳴協議会は、ふるさとの先人を生かしたまちづくり、人づくり、心育てに取り組んでいる自治体が力を合わせ、その取り組みを全国に情報として発信するとともに、切磋琢磨し、先人の志と行動力に学ぶ元気な地方の交流を図ることを目的とした協議会で、平成20年6月1日に発足しました。「嚶鳴フォーラム」を中心に、市町長会議、教育長会議、担当者会議など、年間を通してさまざまな活動を展開し、交流と連携を促進しています。

嚶鳴協議会ホームページ<外部リンク>

加盟自治体とふるさとの先人(令和6年7月現在、11自治体)※自治体50音順

- 恵那市<外部リンク>(岐阜県)山本芳翠(洋画家)、三好学(植物学者)、下田歌子(女子教育者)、佐藤一斎(江戸時代後期の儒学者)

- 大野町<外部リンク>(岐阜県)所郁太郎(幕末の志士)、竹中半兵衛(戦国武将)

- 沖縄市<外部リンク>(沖縄県)島マス(沖縄社会福祉の母)

- 小田原市<外部リンク>(神奈川県)二宮尊徳(農政家・思想家)

- 釜石市<外部リンク>(岩手県)大島高任(鉱山学者・事業家)

- 木曽町<外部リンク>(長野県)山村蘇門(江戸時代の学者代官)

- 高鍋町<外部リンク>(宮崎県)石井十次(児童福祉の父)、秋月種茂(高鍋藩7代藩主)

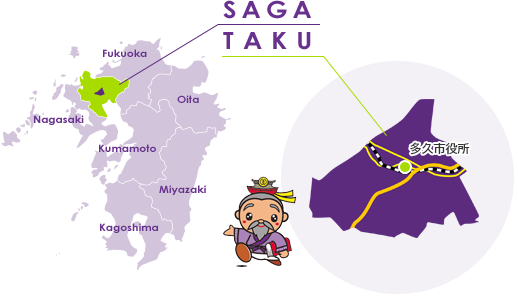

- 多久市(佐賀県)多久茂文(多久4代領主)、志田林三郎(物理学者・電気工学者)

- 東海市<外部リンク>(愛知県)細井平洲(江戸時代の教育者)

- 養父市<外部リンク>(兵庫県)池田草庵(”明治の人材”を育んだ儒学者)

- 米沢市<外部リンク>(山形県)上杉鷹山(米沢藩9代藩主)

多久市の先人

多久茂文(多久4代領主)

寛文9年(1669)〜正徳元年(1711)

多久茂文(しげふみ)は、佐嘉藩2代藩主鍋島光茂(なおしげ)の3男として生まれましたが、幼くして多久氏に養子に迎えられ、佐賀城下で成長しました。父光茂は、芸術や学問に造詣が深く、また、徳川光圀(みつくに)の遠戚として光圀からさまざまな薫陶を受けています。その父の影響もあったのでしょう。茂文は幼児より「好学の徒」といわれるほど学問好きであり、とくに儒学を座右の学問としていました。それに加えて、佐賀藩では江戸時代初期より儒学が盛んで、城下には著名な学者がたくさんいました。また、隣藩の小城を中心に、黄檗宗(おうばくしゅう)が隆盛し、中国仏教や中国文化の影響が強かったことも、少年茂文と儒学を結びつけた一つだと考えられます。

貞享3(1686)年、17歳で多久領4代領主となった茂文は、政治的理由からおこる経済的困窮や一族への不信感となった、領民の悲惨で苛酷な状況を解決する糸口として儒学を導入します。

孔子の教え、とくに「敬は一心の主宰、万事の根本にして、而(しこう)して万世聖学の基本たり」という朱子学の「敬いの心」を指針とし、学校を創設することにし、佐賀から著名な儒学者河浪自安を招いて東原庠舎(とうげんしょうしゃ)を創設しました。

また、「廟舎を視れば則ち敬を思う」という先人のことばどおり、孔子の教えの象徴として聖廟を建立。人々は、その聖廟を見て、難しいことはわからなくとも、敬意の念がおこり、自然に孔子の教えの基本が身についてくるに違いないと、茂文は考えたのです。

聖廟建設の目的は元禄14(1701)年、「文廟記」に記しています。茂文は東原庠舎や多久聖廟を通して、親を大切にし、人を敬い、礼儀をつくすといった、人としての道を領民すべてに伝えることで、多久を蘇らせたのでした。

志田林三郎(物理学者・電気工学者)

安政2年(1855)~明治25年(1892)

志田林三郎は 安政2年(1855)、現在の佐賀県多久市東多久町に生まれた。 幼い頃から計算に長け『神童』と呼ばれていた林三郎は、名字こそ許されていたものの恵まれた身分の生まれではなかった。しかし学問が盛んであった多久の土壌や周囲の人々が、林三郎の前途を切り開く。地元の庄屋から読み書きそろばんを習い、林三郎の評判が領主の耳に留まり、面接の結果その才を認められ、金銭の援助も受け、東原庠舎(多久の邑校)で学ぶ事を許される。東原庠舎は、当時としては非常に珍しく、身分に関わらず誰でも学ぶことができる学校であったが、正式な入学となると武士の子弟に限られていた。林三郎はその際、正式に入学するため「卒」の身分まで与えられた。その後、石丸安世の私塾で英語等を学んだ後、藩命で進学した工学寮(東京大学工学部の前身)を主席で卒業し、官費で英国グラスゴー大学に留学するなど、進学する先々で優秀な成績を残している。

学寮時代には、日本政府から依頼された軍事偵察用の軽気球実験に成功、 またデンマーク船に乗って海底ケーブルの修理に参加するなどの実践も重ね、留学先では、たった1年の在学中に年間の最優秀論文に贈られるクレランド金賞(右画像)も受賞し、その快挙は英国の新聞も絶賛したという。 帰国後もその勢いは衰えることなく、志田博士の活躍は続く。工学寮時代の恩師・エアトンの後を受け、工部大学校初の日本人教授に就任。研究と後進の指導にあたるかたわら、技術官僚としても勤務し、電信関係の管理指導を行なった。明治18年(1885)に行なった、河川を利用した『導電式無線通信』の実験は、マルコーニが無線実験を成功させる10年前のことだった。 1887年5月に制定された学位令により、翌明治21年(1888)に博士号を授与され日本初の『工学博士』の1人となる。 時を同じくして電気学会を創立、同年6月に行なわれた第1回通常会では、幹事である志田博士も演説を行なった。その中で語った電気工学の未来を確かな根拠を基に予測した『将来可能となるであろう十余のエレクトロニクス技術予測』は、志田博士の先見性の高さが表れ、今なお評価されている